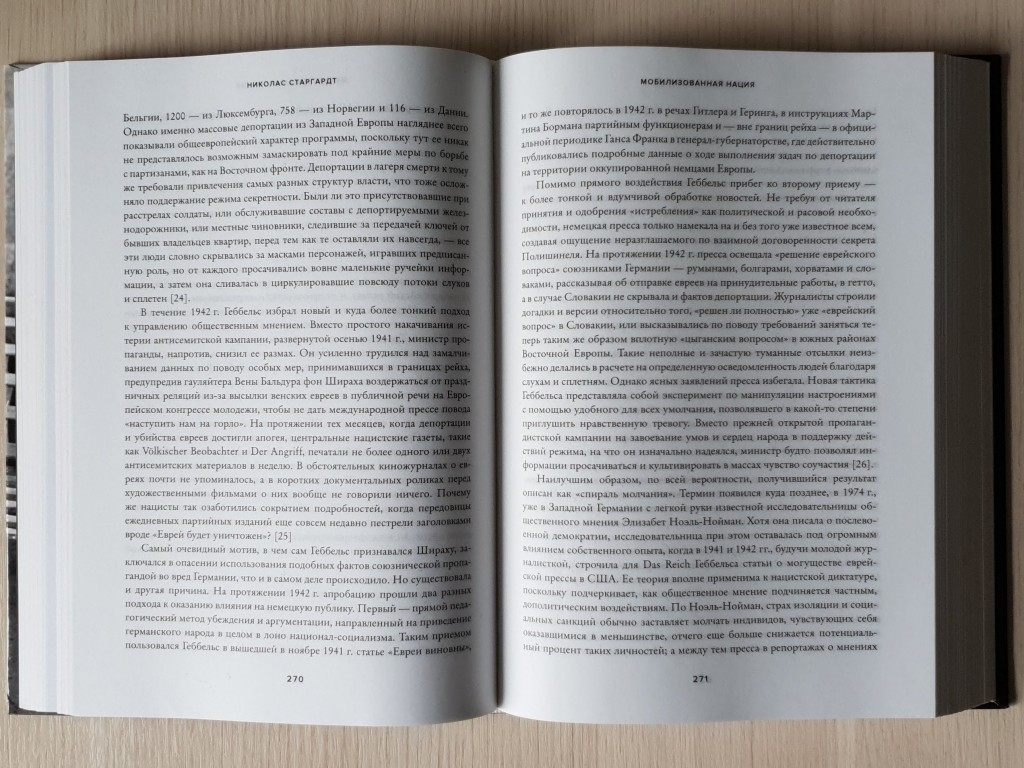

Эта книга стала одной из наиболее упоминаемых в последнее время. Думающая аудитория, которая пытается понять, исследовать и прогнозировать, рано или поздно натыкается на нарратив исследователя Германии до и во время Второй мировой Николаса Старгардта «Мобилизованная нация». Публикация состоялась еще в 2015-м. К слову, у профессора Старгардта до этого выходило два обширных исследования с внушительным временным промежутком — «Немецкая идея милитаризма: радикальные и социалистические критики» в 1994 году и «Свидетели войны: жизнь детей при нацистах» в 2005 году. Для полного представления об исследовательских приемах Старгардта было бы неплохо прочитать и их, но именно «Мобилизованная нация» оказывается сейчас наиболее остроактуальной и способной ответить на большинство вопросов о том, как можно допустить террор как один из вариантов нормы в сознании широких масс.

Что сразу подкупает в «Мобилизованной нации» — сведенное к минимуму присутствие автора. Он позволяет себе озвучить свое мнение и причастность лишь ближе к финалу исследования, а до тех пор выступает в роли беспристрастного рассказчика. Большая часть изложения построена на подлинных письмах, которые оказались в его распоряжении и на анализ которых ушло энное количество времени, зато из долгих семейных, любовных и прочих переписок мы получили вполне себе понятные образы реальных персон и их уклад жизни в Германии 1939-1945 годов. Люди как люди. В основном интеллигенция — учитель, юрист, фотокорреспондентка, начинающий писатель, журналистка, концертмейстер и так далее. Кто-то из них в ходе повествования призывается на фронт, но в целом это обычные «гражданские» семьи. Оттого и показателен данный срез общества — изначально незамутненная, аполитичная группа обывателей, но, с другой стороны, достаточно образованная для критического взгляда на те или иные вещи. Вот, например, описание одного из героев: «…Похоже, он персонифицирует тот моральный настрой и политическую отчужденность от нацизма, находившие выражение не в каком-то откровенном сопротивлении системе, но в определенной степени неприятия и во внутреннем несогласии с призывами и требованиями режима» (стр.26).

Тем не менее к 1939 году две трети населения состояли по меньшей мере в одной из массовых организаций партии, а в пятницу, 1 сентября 1939 года, население слушало речь Гитлера по радио о том, как польские войска обстреляли территорию Германии и «в 5:45 утра [фактически в 4:45] наши солдаты открыли ответный огонь». При том, что объявления войны не было — «Польша такой чести не удосужилась». Параллели сами самой напрашиваются, простите — уж ничего с этим нельзя сделать, это история, она не терпит сослагательных наклонений. «В 39-м слова фюрера служили скорее оправданием «самозащиты» в глазах немцев. Фраза «открыть ответный огонь прочно вошла в официальный лексикон» (стр. 49). В лексикон тех, кого еще недавно идентифицировали как «аполитичных немцев», тех, кого в 36 году ссыльные социал-демократы журили за «мелкотравчатый личностный семейный эгоизм» (стр. 36). Как это произошло? То есть останется риторический вопрос — почему это стремительное вырождение в «Мобилизованную нацию» происходит? Давайте разберем этот процесс в теории, которую предоставляет нам данное исследование Старгардта. Автор нам дает фору откатиться во времени назад, к Первой мировой, где между строк сквозит такой тезис, что разделение на Первую мировую и Вторую мировую иллюзорно — слишком много причинно-следственных связей, которые обусловили в том числе и образ «наследственного врага» (стр. 40), что дало шикарный базис для пропаганды Геббельса. Экономический и культурный кризис во время и после Первой мировой войны был достаточно свеж в памяти нации. И вдруг происходит успешный исход польской компании, что вызывает патриотическую эйфорию. Не будем упускать из виду достаточно длительный и болезненный этап вставания с колен, который подробно с углублением в предмет исследования описывает Старгарт в первом разделе под названием «Отражая нападение». Особенно примечательна здесь третья глава «Крайние меры». Описывая ее, целесообразнее обратиться к цитатам:

- «На протяжении первого года войны сто двенадцать немцев подверглись казни, почти все из-за отказов служить по религиозным убеждениям» (стр. 98).

- «Профессионалы в области здравоохранения сигнализировали о горячем стремлении не допускать расширения «паники», «победы» трусов и невротиков в вооруженных силах и «истеричных женщин в тылу», что, как они считали, и привело к поражению в 1918 году» (стр. 99).

- «Как только Германия мобилизировала себя для войны, список вредительских видов деятельности удлинился: под запретом оказались шутки и анекдоты, способные подорвать боевой дух вооруженных сил» (стр. 103).

- «Оказалось невозможным заставить замолчать недовольных, когда речь заходила о несправедливости в рационировании, но, когда под колесо репрессий попадали основные жертвы нацистского режима, население держало рты на замке. Мы можем говорить о сложном и внутренне конфликтующем обществе — о социуме, в котором национализм пропитал не касающуюся политики повседневную жизнь, диктуя народу, как смотреть на те или иные вещи и что считать достойным внимания» (стр. 103).

- «Диктатура Гитлера продолжила калибровать насилие так, что большинство немцев его не чувствовали» (стр. 104).

- «…слушание иностранного вещания есть «преступление против национальной безопасности» (стр. 105).

…и многое, и многое другое. Эту часть главы автор отдал на перечисление стремительных мер режима. Понятно, что иллюстрирование всех их отдельным примером реального человека со сломанной судьбой утяжелило бы повествование для восприятие (порой уже в имеющихся эпистолярных лицах к этому моменту книги начинаешь путаться), но по части «иностранного радио как преступления» как наиболее обескураживающего примера не можем не вспомнить трагическую историю Розы Брогаммер — одной из известных узниц лагеря Заксенхаузен (именно его ворота на превью к данному обзору). Что касается еще одного специфического маркера набирающего обороты нацистского режима – это, конечно же, уничтожение обитателей психиатрических приютов Германии — событие крайне резонансное для того времени. На истории реализации программы «Тиргартенштрассе, 4» Старгарт остановился более подробно, так как это именно то, что могло расколоть общество, взволновать клириков — и оно взволновало в какой-то степени, но в явно недостаточной. Таким образом, Т-4 стала лакмусовой бумагой своего времени, прощупыванием границ гуманизма и моральных ценностей своей нации. Здесь, опять же, позволим себе наглость порекомендовать к прослушиванию концептуальный альбом Samsas Traum — Poesie: Friedrichs Geschichte, одно из достойнейших отображений трагедии вокруг Т-4 в искусстве. Примечательно, что альбом, как и книга, вышел в 2015 году.

Здесь, в начале второго раздела книги, наверное, стоит отметить одну из особенностей «Мобилизованной нации» как примера документальной литературы об отдельных временных отрезках нашей истории — автор берет очень обширный пласт для исследования по всем аспектам, но при этом неизбежны некоторые перекосы. Мне как обычному читателю было сложно переключиться со стратегических вкладок о ходе боев, в которых автор крайне щепетилен, обратно в мир гражданских лиц с их трагедиями, мыслями, ожиданиями. Впрочем, рискну предположить, что некоторые читатели книги этот нюанс и вовсе не заметят. Если вы ждёте от книги каких-то психологических вкладок о поведении масс, какого-то более глубокого анализа, нежели особенности менталитета, сложившегося исторически, вы будете немного разочарованы. Никаких открытий и откровений автор не делает. Самое страшное зло кроется в простоте. Знали ли обычные граждане нацистской Германии, куда исчезали их еврейские соседи, коллеги, знакомые? Догадывались ли об истинной причине авианалетов союзников? Конечно же, знали и догадывались. Но большинство предпочли удобную подмену понятий:

«-…мы бомбим военные объекты, а тем временем британцы бомбят наши дома.

— А может быть, — предположил Ширер, – вы тоже бомбите их дома?

— В наших газетах говорят, что нет, — возразила она» (стр. 139).

Не правда ли, печально осознавать, что ничего не меняется поколениями? Что люди все свои умозаключения, выводы, критическое восприятие информации, наверное, всегда будут делегировать «рупорам режима», а те всегда будут действовать по принципу «они врут, а мы их переврем» (стр. 146).

И вот уже война имеет поистине сакральное значение, «уже не защита отдельных стран, а обеспечение безопасности Европы и тем самым спасение всех» (стр. 187) (Европа здесь опциональна, вместо нее можно поставить и представить что угодно). А сакральное не требует объяснений. Поэтому люди поразительно быстро приняли новую реальность. И тогда, и сейчас. Впрочем, всегда есть исключения и особенности — автор книги приводит самые красноречивые из них:

«…если другой подобный католик из крестьянской среды, фермерский сын Альберт Йос, изливал на страницы дневника сентенции о патриотическом долге, товариществе и жертвенности, на Антона Брандгубера эмоциональные призывы такого рода никак не действовали. Он выделялся даже из рядов по-своему уникальных немецких дезертиров тем, что оказался полностью безразличным к ценностям своего поколения» (стр. 240).

«Невзирая ни на какую монополию нацисткой пропаганды, Гитлеру пришлось признаться на собрании ведущих фигур СМИ в ноябре 1938 года в отсутствии у него уверенности, что германский народ «с его куриным сердцем» пройдет с ним через горло поражений» (стр. 251).

Но грамотно и чётко встроенная пропаганда любую курицу выдрессирует в орла. А что насчет тех, на кого пропаганда не действовала или не могла действовать? Здесь автор нас знакомит с интересным феноменом «спираль молчания», который был сформулирован исследовательницей общественного мнения Элизабет Ноэль-Нойман в 1974 году – «страх изоляции и социальных санкций обычно заставляет молчать индивидов, чувствующих себя оказавшимися в меньшинстве, отчего еще больше снижается потенциальный процент таких личностей, а между тем пресса в репортажах о мнениях «большинства» расширяет и упрочивает его моральные позиции» (стр. 273). К слову, подобный механизм – «внутренную комформность» — мы рассматривали в обзоре книги Тамары Эйдельман «Как работает пропаганда».

Но с новыми поражениями, потерями пришлось внести коррективы, которые хорошо иллюстрирует цитата Геббельса: «С самого начала войны наша пропаганда следовала таким ошибочным курсом. Первый год войны: мы победили. Второй год войны: мы победим. Третий год войны: мы должны победить. Четвёртый год войны: мы не можем проиграть» (стр. 359). И для обычных немецких граждан происходящее вокруг теряет свою однозначность и патриотический запал. Уже и скептически была воспринята легендарная речь о тотальной войне в Берлинском дворце спорта 18 февраля 1943 года – для последующих исследователей истории она значит больше, чем для тех немцев, в воздухе повис немой вопрос – что, собственно, поменялось? Кроме неопределённости, которая все больше начала пронизывать все слои населения. Обширные бомбардировки ряда крупных городов войсками союзников усугубили ситуацию. Здесь, чтобы сохранить видимость контроля, нацистская пропаганда начала обкатывать приём, который уже никогда не потеряет своей актуальности – заниженное число жертв среди мирных жителей и «правильно расставленные акценты». «…СМИ живописали картины разрушения культурных объектов вроде памятников, скрупулёзно пересчитывали оскверненные и разбомбленные церкви, а в случае Кёльна подробно передавали перечень повреждений, нанесённых кафедральному собору», и здесь же «…подробная приверженность к описанию ущерба представлялась «сдвигом внимания» от огромного урона в жилом фонде и в первую очередь от людских потерь» (стр. 387). А эти потери были колоссальные. Ганс Ешоннек, начальник штаба Люфтваффе, считал «Сталинград милой шуткой» в сравнении с сожжённым Гамбургом. То население, до которого, несмотря на все сдвиги, ширмы и прочие спецэффекты пропаганды, просочилось реальное положение дел, в большинстве своём «…вынужденно испытали вину и сожаление, признание ими зла неизбежно переплеталось с главенствующим чувством собственной уязвимости и роли жертв, ведомых на заклание» (стр. 403). Вместе с этим в обществе все еще действовал настрой «знаю, но не знаю», а небольшая выборочная волна террора отдельных личностей, обвинённых в распространении «пораженческих слухов», «служила чёткой демонстрацией границ свободы слова» (стр. 406). Далее Старгардт приводит небольшой сравнительный анализ с режимом Муссолини в Италии именно в разрезе противостояния с союзными войсками и находит главный промах Муссолини в том, что они не сумели организовать оборону и эвакуацию мирного населения, которое в свою очередь искало поддержки в семье и в церкви. Какой исход был, мы уже знаем. Жаль, что автор дальше не стал развивать эту тему, очевидно, опасаясь отвлечься от своего основного предмета исследования. Вместо этого мы подходим к кульминационной части книги.

Беженцы-горожане переодевали социокультурную пропасть с жителями окрестных сел и деревень со скрипом. Ни о какой «народной общности», о которой кричали со всех рупоров, радиоприёмников и первых полос газет, и речи не шло. Да и не могло быть – очередная утопия очередного строя, которая на практике не сможет существовать, как не насаждай в головы людей ее идеи. Выше я упомянула вскользь о национальной идентичности «аполитичный немец» (убеждённый националист, но в ценностном, а не в партийно-политическом смысле), несколько подзабытой тогда. Но вновь этот феномен стал жизнеспособен как вариант некого эскапизма — своеобразное переосмысление «дилеммы жизни на краю пропасти, куда судьба затягивает тебя, сколько бы ты ни сопротивлялся» (стр. 439) и, конечно же, как отображение немецкого романтизма в своем времени. Здесь можно привести цитату из письма одного из героев Стартгарта: «…и я хочу пожертвовать собой за будущую свободную, духовную Германию, но не за Третий рейх» (стр. 442).

Еще немного культурных особенностей — режим даже «терпел» неподнадзорный театр – в постановке «Фауста» Гете в Берлинском государственном театре аудитория аплодировала стоя, когда Густав Грюндгенс в образе Мефистофеля восклицал: «Вся суть в естественных правах, А их и втаптывают в прах» (стр. 436). При том, что театр в то время имел влияние на людей – на их вкусы и умозаключения — куда большее, чем сейчас. Из этого складывается интересный маркер новой реальности. Какая участь постигла «неподнадзорные театры» сейчас? Я сейчас имею в виду процессы, которые куда страшнее закрытия и роспуска труппы и сотрудников.

К 1944 году война измотала нацию. До психопатического отрицания. Генри Дикс, ведущий психиатр британской армии, проводивший беседы с сотнями немецких военнопленных и написавший анализ их взглядов, теперь скрылся за дымовой завесой довольно витиеватой теории о «способности немцев к подавлению реальности» (стр. 488). Чего уж говорить о мирном населении? Тем временем Геббельс выдвинул новый лозунг «Время против пространства», трактовка которого крайне примечательна: «потери на фронте и ожесточённые оборонительные сражения в 1943 и 1944 годах обеспечили время для «Нового оружия» и оно вот-вот заявит о себе» (стр. 490). Но режим начинает бряцать оружием (что старым, что «мифическим» новым) уже в термальной для него стадии. Это еще один вневременной маркер. И поскольку с «народной общностью» не выгорело, Геббельс ввёл новый красивый термин «Сообщество судьбы», но и этот термин уже не нес какой либо смысловой нагрузки: «Массовая эвакуация из крупных центров – со всеми сопутствующими конфликтами между городом и деревней, католиками и протестантами, севером и югом и западом и востоком – только яснее показывает, до какой степени Германия оставалась нацией провинциалов. К 8 мая 1945 года страна превратилась в нацию мигрантов и беженцев, и по мере того, как миллионы согнанных с родных мест солдат и гражданских лиц, пытались выжить вдалеке от дома, все призывы к самопожертвованию и национальной солидарности наконец утихли» (стр. 510). Стартгарт тут же подкрепляет свой тезис моментами из писем своих героев:

- «Мой отец все верил в победу, меня не слушал. Но теперь даже и он уже не верит… большевизм и международное еврейство побеждают…» (стр. 551).

- «Царапая строки, фиксируя возрастающую неустойчивость настроений от радужной надежды до отчаяния, Кпемперер со все возраставшим вниманием отслеживал причудливые перехлесты и перекосы в сознании окружающих, сам теряясь в догадках, чего же больше хотят люди, чьи разговоры он слушал. Хотят ли они прекратить войну или, напротив, продолжить ее?» (стр. 551).

- «…один пожилой военнослужащий фольксштурма утверждал, будто военную стратегию «нельзя постичь с «одной логарифмической линейкой» в руке и объявить «здравым смыслом»; и вообще размышлять не нужно – надо просто «верить в фюрера и в победу!» (стр. 555).

- «…новое оружие, наступление, поворотный пункт – он верил во все, но «теперь больше ни во что не верит». Надо заключать мир, нынешнее правительство должно уйти» (стр. 556).

Развязка известна всем. Даже слишком хорошо – из всей испепеляющей Второй мировой войны большинство только хорошо ориентируется во взятии Берлина, и это стало каким-то культовым рафинированным образом военной доблести всех времен и народов. Автор же упоминает, что не так все однозначно, что взятие Берлина обернулось не только освобождением, но и трагедией для мирных граждан. Но далее с Николасом Старгардтом что-то происходит, у него иссякает запас непредвзятости, он начинает выносить вердикт и делает это в неожиданно язвительной манере. Это чувствуется даже в подобранных примерах из писем: «14 мая старая учительница–нацистка набрала взаймы английских учебников, собираясь обучать школьников языку врагов Германии» (стр. 566), «Вдруг оказывается, все им (еврееям) всегда сочувствовали. Вдруг оказывается, никто и нацистом-то и не был!» (стр. 567). И далее от автора: «…глубоко засевшее разочарование из-за обманутых надежд, чувство огорчения, отчаяния, горечи и нарастающей ярости, включая тех, на чей счет в этой войне не выпало ничего иного, кроме жертв и работы». Первой реакцией стал, скорее, не бунт, а острое желание пожалеть себя; осведомители доносили о высказываниях вроде следующего: «Мы не заслужили, чтобы нас привели к такой катастрофе». В подобных сантиментах больше ханжеского, чем антифашистского, ибо люди всех слоёв общества «отпускали себе вину за то, какой оборот приняли события войны», утверждая «будто не на них лежит ответственность за руководство войной и политикой». Тогда вопрос «вины» крутился вокруг главных злодеев, возглавлявших Германию на пути к величайшему крушению» (стр. 569). Здесь понятен праведный гнев, но несколько озадачивает идеалистический подход и даже наивность выводов насчёт человеческой натуры «всех слоёв общества». При том, что автор на всех предшествующих страницах приводил жизнеописание людей, которым в большинстве своем приходилось как-то сводить концы с концами после всего произошедшего в стране. Это ни в коем случае их не оправдывает, но нельзя игнорировать тот факт, что большинство не склонны к анализу и не умеют проводить параллели, вращаясь в колесе бытовых реалий. До сих пор. То же самое с виной – срабатывает защитная реакция психики – «это не моя ошибка, не мое действие или бездействие, а это все власть, строй, вездесущие враги, жидо-массоно-рептилоиды, виноват кто угодно, только не я». А есть еще и так называемый «глубинный народ», который как то чисто поле – что хочешь, то и сей. И сеют. А пожинают потом все. Другой вопрос, что Вторая мировая война по меркам истории была вот буквально недавно – ну что такое 80 лет? А большинство людей так и не поняли ничего и остались на том же уровне развития, если не деградировали. Технократический прорыв, гласность, доступность информации – и ради чего все это, если мы это не используем для предотвращения очередной трагедии?

Перейдём к «прикладной» части нашего обзора. Запомните этот твит, ой, точнее, абзац. Итак, что произошло с обычными жителями Германии сразу после того, как война была проиграна и рейх пал? Естественно, экономика погрузилась в хаос, производство сошло на нет. Главными преступлениями среди гражданского населения на тот момент стали грабежи и двоеженство. Хотя, что значит «преступления»? «Кардинал Фрингс фактически благословил кражу необходимого для жизни, за что удостоился увековечения появления в местном диалекте нового глагола fringsen как синонима «воровать» (стр. 574). А еще страну наводнили предсказатели, самозваные врачи и пасторы. К слову, очень интересна была реакция на исход войны настоящих клириков, так, например, протестантский теолог Пауль Альтхаус опубликовал статью, посвящённую вине: «этот круг вины во всей его глубине находится за пределами понимания и правосудия суда человеческого. Судьи суда человеческого не могут и не вправе говорить со мной об этом» (стр. 584). А богослов той же конфессии, пастор Евангелической церкви Мартин Нимёллер, в 1946 году был освистан студентами в Эрлангене, когда задал аудитории вопрос, почему ни один клирик в Германии не подал голос в отношении «ужасных страданий, которые мы, немцы, причинили народам; о том, что случилось в Польше; о повальном истреблении населения в России; о более чем 5,6 миллиона замученных евреев» (стр. 585). Да и в общем свист был слышен не только на публичных лекциях – автор книги утверждает, что в массе своей немцы продолжали пребывать в убеждении относительно законности их «оборонительной войны» ради сохранения нации: «В результате одиннадцати опросов, проведённых в период с ноября 1945 года и по декабрь 1946 года, 47% (в среднем) согласны с утверждением, будто национал-социализм представлял собой «плохо воплощенную в жизнь хорошую идею». В августе 47 года доля готовых подписаться под таким мнением достигла 55%». И прошли многие и многие события, чтобы, как в строчках недавней песни одесского дуэта Fleur, «злу расхотелось быть злом». Потомки «Мобилизованной нации» представляют собой совершенно иное общество с иным мышлением, с другими целями. По крайней мере, на данный момент.

Николас Старгардт подводит итог в конце книги: «В то время, как молодёжь задавалась вопросом, почему немцы отвергли весь мир в такое ужасное бедствие, старшее поколение по-прежнему оставалось в плену пережитой катастрофы» (стр. 594). То есть, автор даёт нам понять, что это поколение оказалось потерянным, извиняюсь за грубость, но даже в чем-то недееспособным в большинстве своем. Были, конечно, яркие персонажи, которые успешно влились в новые реалии, но это было редким исключением. И печально наблюдать, что ситуация с потерянным поколением повторяется. Люди не помнят своей истории, не делают выводов, лишены способности самостоятельно принимать решения. Подчас у них нет ничего кроме мнимого чувства величия, приобщения к великой нации – все то, что сейчас определяют как пресловутое «имперское мышление». Должны пройти многие и многие годы, меняться поколения, чтобы подобное мышление наконец заглохло. И в этом плане «Мобилизованная нация» Старгарта очень депрессивное, но чрезвычайно нужное и важное исследование для понимания сегодняшнего мира.

Книга «Мобилизованная нация. Германия 1939–1945» Николаса Старгарта доступна практически на всех крупных книжных площадках, в том числе на всеми любимом «ЛитРесе».