Спустя три года после The Paradigm Shift Korn представляют свой 12-й лонгплей под названием The Serenity of Suffering. И это именно то звучание Korn, которое необходимо и их целевой аудитории, и их старой гвардии поклонников, и, хочется думать, самим музыкантам. The Serenity of Suffering — это абсолют данной группы. Замечали одну странную и одновременно забавную закономерность — некоторые горячие поклонники Korn, по сути своей, равнодушны к nu-metal/alternative жанру, хотя, казалось бы, — Korn, если и не являются олицетворением этого жанра, то явно определили его форму во многом. Но в этом и есть феномен — Korn продолжают его определять и поныне, но при этом «цепляют» атмосферу и вдохновение с других источников, имеют чувство меры и вкус к саунду, представляя тем самым материал очень глубокий, мрачный, сюрреалистичный, чем и привлекают «других слушателей». А еще Korn умеют повторять, не повторяясь, — например, The Serenity of Suffering, как и предшественник, заигрывает с классическим релизом Issues (даже по части кавер-арта), в нем тот же «декаданс» и падение во мрак. Issues в свое время ознаменовал переход группы в более утяжеленный и густой саунд. The Serenity of Suffering так же после довольно экспериментального и остроактуального The Paradigm Shift звучит в разы интенсивней. А еще я не припомню, чтобы в последнее время выходил настолько иллюстративный релиз. В поддержку альбома вышло сразу три видео, и каждое из них выполнено на столь высоком эстетическом уровне, что, наверное, может «тягаться» с коротким метром различных кинофестивалей. Например, пост-мортем-хоррор Insane — жутковатая история о похитителе душ, которая в музыкальной плоскости обрастает глубокими риффами, цикличным, гипнотизирующим мотивом, где характерная вокальная линия Джонатана расставляет акценты, петли.

Следующий за ним не менее драматичный экзерсис о безысходности Rotting in Vain тоже нашел свое воплощение в визуальном ряде, эквивалент которому в литературе — готическая новелла. Что же до звучания — здесь, хоть и сбавляются обороты, но общая динамика сохранена.

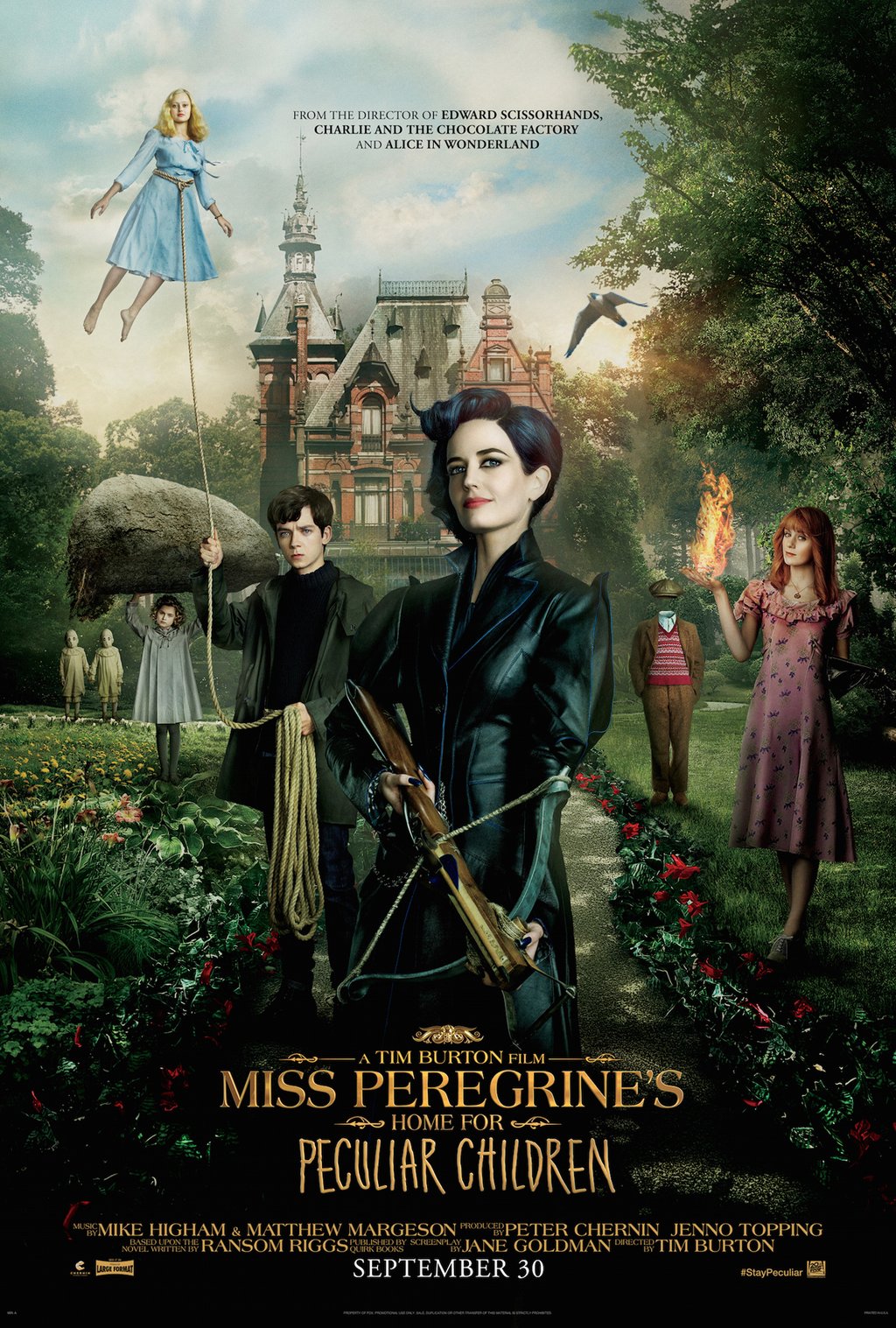

А Black Is the Soul — что-то уже более монументальное, но с другой стороны — хрупкое и мелодичное. Хоть и придерживается стандартной структуры для треков подобного типа. Впрочем, как и The Hating — несмотря на его «акустическое» начало. Но именно The Hating я выделяю с трек-листа — в нем мне видится суть Korn в общем и этого альбома в частности. A Different World, записанный совместно с Кори Тейлором, вышел ожидаемо хорошим, но я не разделяю тех восторгов, которые сопровождали этот трек еще на момент выхода сингла. То ли дело видео. Пронзительное, фантасмагорическое и сентиментальное даже.

Сеанс гипноза по названием Take Me проходит почти безболезненно, среднетемповый Everything Falls Apart с нагнетанием атмосферы очаровывает сходу, а вкрадчивый, спокойный Die Yet Another Night ту самую атмосферу и разбавляет. When You’re Not There, Next in Line и короткий опус Please Come for Me — типичные работы для современных Korn — хорошие, добротные, но не более. Бонусная часть релиза содержит треки Baby и Calling Me Too Soon (в японской версии еще и Out of You), которые служат неплохим послесловием, кратким дайджестом вышеизложенного — собственно, от бонусных треков ничего больше и не требуется. Хотя Baby все-таки чем-то цепляет.

В сухом остатке мы получаем совершенный альбом Korn, без лишних нюансов и колебаний, но со всеми моментами, характерными для их звучания. 8/10

http://www.gothic.com.ua/CD-reviews/KORN-THESERENITYOFSUFFERING-review.html